他走了,但他還是給我們留下了光亮

“國力孱弱,一個人的富足遠遠不夠,當務之急,是建造一個更美好的社會,一個更強大的國家。”

“所謂專制,就是堅信自己是不會錯的想法。”

“地上不可能建立天國,天國是徹底的幻想;矛盾永遠存在。所以,沒有什么終極目的,有的,只是進步。”

——顧準

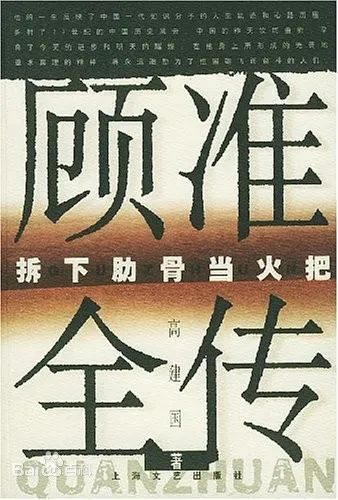

“顧準拆下肋骨做火把,照亮了很多前行的人。顧準是中國六七十年代唯一一位像樣的知識分子。”

——李慎之

“在那‘萬馬齊喑究可哀’的年代,顧準一花獨放地創造著思想奇跡。”

——邵燕祥

“幸虧有了顧準,才挽回了我們這個民族的思想界在那個可恥年代的集體名譽。”

——駱玉明

“許多問題一經顧準提出,你就再也無法擺脫。促使你去思考,促使你去反省并檢驗由于習慣惰性一直扎根在頭腦深處的既定看法。”

——王元化

“1959年以后,我也在思考。但是顧準的思考深得多廣得多,許多根本問題,于我來說,他是先知先覺。”

——李銳

“我至今清楚地記得,在一次無端指摘他‘偷奸耍猾’的地頭批判會上,他冒著雨點般襲來的拳頭高昂頭顱喊著:‘我就是不服’!”

——吳敬璉

在顧準看來,除了對真理的真要固執,對做人的真,也要固執。為了捍衛人格上的真,他不畏強權,吃了不少苦頭,甚至以死抗爭。

彌留之際,顧準告訴吳敬璉:

“待機守時,總有一天要變化,發生變化時要拿得出東西。”

1974年12月3日,顧準離開人世,年僅59歲。

多年后,吳敬璉成為了當代中國杰出經濟學家,著名市場經濟學者,中國經濟學界的泰斗,被譽為“中國經濟學界的良心”。

至今,吳敬璉還記得那天的情景:

那是我有生以來,第一次親眼目睹一個活生生的生命悄然而逝。

顧準一生以生命入股做學問,妻子慘死兒女不得見,都是為了給中國找出路!

顧準走了,但他還是給我們留下了光亮。

01

顧準才智之高,一百年也未必能再出一個。

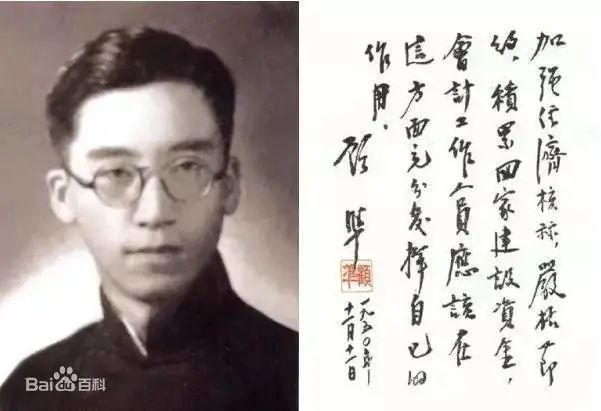

他父親陳文緯原居蘇州,后隨兄長到上海做棉花生意,娶了蘇州一對顧姓姐妹。1915年7月,顧準出生,身為二房長子,他隨外祖家姓顧。

兄長死后,父親不善經營,顧準在黃炎培辦的學校勉強讀了兩年,家里就再也拿不出錢來。校長見他聰慧,覺得十分可惜,就推薦他到潘序倫會計師事務所當練習生。

“中國現代會計之父”潘序倫,也算是一號傳奇人物。他出身書香門第,少年時期一身紈绔習氣,30歲前整日廝混于賭場,幡然醒悟后,發奮讀書,竟拿到了哈佛的博士。回國后,創辦會計事務所,影響力極大。

到了事務所,顧準先是端茶倒水,再是做些商標登記、公司注冊的雜事,由此漸漸熟悉了會計事務。有一次事務所開會,顧準忍不住插嘴。主辦會計非但不惱,還對潘序倫說:“顧準這個小學徒,很有造詣。”

潘序倫心想,一個十來歲的孩子,不過打打雜,能有什么見解。他不大相信,便叫來顧準:“你把你的看法講一遍。”顧準講完,潘序倫心頭一驚,天下竟有這般早慧的奇才?

不久后,會計夜校的講臺上,有了一個年僅16歲、初中也沒畢業的新講師。學生一看,怎么是個孩子?隨即起哄將顧準轟出了教室。

潘序倫對早慧的顧準十分器重,對他說:“你不用怕,明天我陪你去。”第二天,親自陪顧準上臺。學生們老老實實聽完課,都服了。

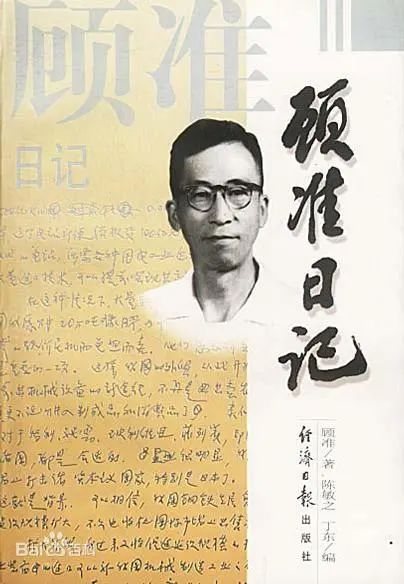

顧準(1915年7月1日-1974年12月3日)

潘序倫果然沒看走眼,顧準的才氣是驚人的。沒多久,他就編寫出《高級商業簿記習題詳解》,17歲時,與潘序倫合著《政府會計》。19歲時,他跑遍上海所有銀行,看賬本、借單,寫出專著《銀行會計》,后成為中國第一本銀行會計學大學通用教材。

這個初中未畢業的19歲少年,當時是上海灘高級白領,在圣約翰大學、之江大學等幾所高校兼任會計講師和教授。版稅、授課費、工資加起來,足足有300大洋。

放到今天,一個人在短時間里掙到這么高的薪酬,接下來,恐怕會不斷地被欲望驅使,賺更多錢,講更大的排場。然而,20歲的顧準,卻選擇放棄一切,去過“革命生活”。

接觸了馬克思主義后,這個充滿理想的年輕人意識到:“國力孱弱,一個人的富足遠遠不夠,當務之急,是建造一個更美好的社會,一個更強大的國家。”

對他的革命熱情,潘序倫睜一只眼閉一只眼,任其在地下組織和事務所之間游走。很快,事態就脫離了掌控。1940年,汪偽政權成立,愛徒提交辭呈,一心要去革命根據地。

潘序倫聽了,如遭五雷轟頂,心中萬分痛苦。在他的計劃里,顧準是事務所的接班人。現在他才明白,一間會計事務所,早已裝不下顧準胸中的激蕩。

<潘序倫和顧準>

02

在顧準身上,與才氣相伴的,是傲氣。

顧準聰明,聰明到令人嫉妒乃至嫉恨。當會計時,他能一邊跟人聊天,一邊兩只手在兩只算盤上同時計算。當局長,能一邊主持會議,一邊寫年度總結,一邊摘記發言。

見過他的人都驚嘆:“顧準有三個大腦!”無論是講課、做會計還是革命工作,他的能力都遠超常人。

與此同時,他也就有些不服管,乃至恃才傲物。在會計事務所時,他常常跟潘序倫拍桌子,潘愛惜他的才華,從來不予厲色。地下黨時期,胡喬木曾是顧準的上級,看人眼光頗為老辣。

1936年,徐雪寒被派與顧準直接聯系,胡喬木便提醒:“你同顧準語言時要小心,這個同道很有能力,但也有些自負。他會權衡你的斤兩。要是你沒有程度,他會看不起你的。”

1949年,中共接管上海,急需懂經濟、懂城市管理的高級專業人才任職。不久后,滬上出了三個名聲最響的干部:第一是市長陳毅,第二是公安局長楊帆,第三就是有“布告局長”之稱的財政局兼稅務局局長,顧準。

當時的上海,1萬2千家工廠,事務極其龐雜,顧準需要迅速穩定各類財稅制度。他干勁沖天,精力過人,每天四處調研,聽人家做一場報告,一邊聽,能一邊寫出68張報告。

調研結束,還要發布各種公文,不停地解釋財稅政策,因此成了上海發布公告最多的局長。隨著一張張公告發布,很快,顧準就穩定了上海的局勢。

當時,上海的公交公司、自來水公司、輪渡公司、煤氣公司,四大公司全部虧本。為了提高管理,顧準提出“經濟核算”。然而到了年底,中央要求“民主評議”,那是解放區的老辦法,讓行業來評定稅收數目。

顧準的辦法,則是讓專業稽查人員進行查賬計征,他便從會計事務所找來會計師,做特約查賬員。在顧準看來,所謂“民主評議”,本質就是攤派,而在上級看來,資產階級的賬目不可信。由此產生了沖突。

隨后,中央一再申斥顧準,要他恢復“民評”。不服用的他卻一再堅持自己的方法,還在辯論中以極為激烈的方式回擊。

我的確抵制了。

我認為我抵制得對,絕對沒有什么錯誤。

——顧準自述(文革時期)

顧準是驕傲的,是不懂“變通”的,是不肯輕易投降的。幸好,在陳毅的支持下,他的政策得以繼續執行。1952年3月稅收統計,上海入庫稅收比1950年增長了10倍,是中央的三分之一。時至今日,中國稅務還在他建立的大框架下。

可是樹大招風,他得罪了太多的人。

從少年天才到傳奇局長,他太傲氣。

目中無人、狂妄自大,太不服管教…

不久后,顧準的人生,迎來了巨變。

03

沒有任何征兆,1952年2月29日晚,顧準被列為“三反”斗爭中的“大老虎”,當即撤職。

隨后,《解放日報》在頭版公布了顧準撤職的緣由:“一貫存在嚴重的個人英雄主義,自以為是,目無組織,違反黨的政策方針,在思想上、組織上與黨對抗,雖歷經教育仍毫無改進,決定予以撤職處分,并令其深刻反省。”

這對顧準的刺激是非常大的。他閉門在家寫檢查,那些天,他心緒煩亂,意志消沉,夜里常常失眠,聽著外面馬路上車聲歸于沉寂又逐漸起來,慢慢地天又亮了。具體的撤職原因,沒人告訴他,檢查都不知從何寫起,他本想寫“民評”的事,卻有人上門對他說:“你不要寫這個。”

他的內心,得到的只有悲挫與激憤。

這之前,他的確做過不少組織上看來“過分”的事。1951年,中財部有意調他進京任預算司長,陳毅曾問他意見,他表示愿意留在上海工作下去,同事們就此打趣他何時“入閣”,他回答說:“入了閣,就成為盆景,長不成喬木。”這話傳出去,別人都覺得他太狂妄了。

更早的時候,在中共東路特委當宣傳部長,最高負責人譚震林在《東進報》上發文,論國際形勢。顧準拿起來一看,文章把帝國主義國家的戰時經濟因資源枯竭造成的經濟恐慌,跟和平時期因生產過剩造成的經濟恐慌混為一談。沒經過譚的同意,他就把文章刪改了。

事后,才上任兩個月的他被撤職,東路特委還針對他開了斗爭會。作為一個典型的才子型知識分子干部,顧準城府不深,自尊心極強,與人打交道,情商低,認死理,又耿又倔,爭辯時也容易言語尖刻。加上木秀于林,風必摧之。“三反”時期,上海指標有上千人,不打你打誰?

不聽話,不服管教,有獨立見解?那怎么行?

顧準到底還是不服,他要求復查,結果被駁回,答復只有短短六個字:此事已經解決。

04

被撤職后,顧準開始讀書了。

他覺得在階級斗爭和政治動向之外,該別有天地。他試圖沉浸在與人世無關的理性里,便找來幾何,代數,微積分…開始學習數學,3年業余時間都花在自學上。他受過西方經濟學的訓練,人又極其聰明,很快就從數理邏輯中得到喜悅,以至于沉醉其中,患上急性肺炎。

顧準又開始研究西方史和中國史,當時正是中央黨校學術上的黃金時期,書少,但足夠引發顧準的思考。從此,他養成了習慣,這種習慣的好處就是:樣樣東西,都要自己學著去判斷。

這讓他比同時代人,走得更深更遠。

而在內心深處,顧準還是覺得委屈和痛苦。在日記中,他一度反思過自己的不足,為未來感到深深的憂慮,甚至覺得自己不該再做什么堅持。

這5年,簡直是在檢討中過日子,一次接上一次。工作毛病之多,認識簡單幼稚之外,主要是亂說亂動,一觸即跳。

慚愧之外,也很覺得缺乏信心。看來此后還是安居北京的好,再也不敢逞什么英雄了。

——顧準日記

那時,中國計劃經濟已經全面推行4年。顧準看出其中弊端,覺得這套經濟理論實際上是站不住腳的。在一次黨校會議上,顧準忍不住把自己的想法拿出來說了兩句,在場領導馬上抬手道:“這個題目,就不必討論了吧。”

顧準沒有再說,他很清楚,再研究下去,又要出問題。他常在日記中勸自己,想開一些,人嘛,難得糊涂,稀里糊涂過,圖個安穩不好嗎?

過過家庭生活,滿足于幾間房子,積幾個錢買個收音機,老來準備結庵黃山拉倒了吧。

——顧準日記

明哲保身,不是最好的選擇嗎?

在《近二十年文化熱點人物述評》中,駱玉明曾說:“幸虧有了顧準,才挽回了我們這個民族的思想界在那個年代的集體名譽。”

此言何意?在時代的洪流朝所有人席卷而來時,大部分都只能充當沙子,被波浪卷走,圖個安穩的日子去過活。顧準,當然也曾這樣想過,畢竟英雄不是一天站立起來的。但最終,他還是選擇越過那條紅線,選擇不被帶走。

1957年,顧準發表文章,題為《試論社會主義制度下的商品生產和價值規律》。當時,舉國上下加快推進計劃經濟體制。顧準卻在文中提出:“應以市場價格的自由漲落來調節生產和實現資源的有效配置。”此文一出,引起軒然大波:你顧準這是明目張膽和中央政策作對?

同年7月,為修建大壩,蘇聯專家前來黑龍江考察。中科院令顧準等人陪同,期間,顧準多次與蘇聯專家發生爭執。一位同行的黑龍江干部十分不滿,一個報告打到北京。

上面的人一看:顧準你這是“反蘇”!

墻倒眾人推,各種檢舉材料交了上去…

但事實證明,顧準的思考是對的。當初被視為“毒草”的《試論》中的觀點,市場的決定性作用,在今天早已成為常識。在離世20年后,顧準也被譽為“中國提出社會主義市場經濟第一人”。

但那時給顧準的,是一頂“右派”的帽子。

05

1958年4月,顧準被開除黨籍。在家“閉門思過”時,妻子汪璧對他不離不棄,起居生活精心照料。孩子們不知大人的憂愁,顧準卻對妻子說:

“希望他們長大以后還能像魯迅說的那樣,敢想、敢說、敢怒、敢罵。”

他在日記中寫道:應該允許占人口絕大多數的普通人,不做“海燕”式的英雄和模范,但必須讓他們擁有做普通人應得的各種權利。

他胸中理想的火焰,從未熄滅。

火不滅,他的脾氣也不變。1958年,在河北石家莊贊皇縣農村勞改。下放干部響應毛澤東號召,大搞“土法煉鋼”和“技術革命”,他站在一旁冷嘲熱諷:“什么土法煉鋼鐵?一場蠻干!”

他管不住自己的嘴,總忍不住拆穿真相。在他看來,這才是一個知識分子應做的事。

1959年深秋,他被下放到河南信陽商城勞動。在那里,勞動隊三餐只吃紅薯葉子,為了飽腹,他開始偷東西吃。饑餓帶來的,不僅僅是身體上的摧殘,更大的是精神上的沖擊。

前晚昨晚均早睡,未能入寐,為食物欲念所苦,前幾天,曾出現過一些衰弱與卑微之感,卑微是從千方百計僅求一飯來的,我是否變得卑鄙了,我偷東西吃,我偷東西吃…

——顧準《商城日記》

顧準的身體和精神,當時飽受摧殘。但他并不將這份痛苦視為個人的痛苦,他覺得整個國家都在支付著沉重的代價。而自己所能做也必須去做的,是點亮一盞燈,照亮前方的道路。

06

1960年,顧準回京。一年后,“右派”帽子被摘掉。重回科學經濟院后,他如饑似渴地讀書,每天超過10個小時伏案工作,閱讀各種哲學、歷史、國際經濟方面的期刊和資料,還有當代西方學術最前沿的著作。

他想盡快找出答案。

然而,就在不久后,他又惹上了麻煩。因察覺出當時采用的蘇聯會計制度弊端重重,多地調查后,他寫成《社會主義會計中的幾個理論問題》一文。當時,財政部會計制度司副司長楊紀琬一見到他就警告說:“誰要是在根本上反對現行的會計制度,誰就得準備戴上右派的帽子。”

顧準聽了,說:“我不怕再戴一次帽子。”

1962年年底,經濟問題專家召開討論會。那場會議,因歷史問題,顧準本“沒資格”參加,偏偏那天他被請去了。會上,顧準和楊發生了激烈爭論。他明知道要付出代價,還是堅持說真話。

1964年,經濟所所長孫冶方被打成“中國最大的修正主義者”,并和特約研究員張聞天一道被康生羅織成“張孫反黨聯盟”。因平日里與孫冶方相交甚深、常一起切磋學問的顧準,顧準被認為是孫反動思想的“啟蒙者”和“黑智囊”。

此時,顧準的外甥宋德楠,因和清華、北大同學自發組織了一個研究馬列主義的學生社團,被定性為“大學生反黨集團”。

顧準又被認定為集團的幕后人物。

就這樣,一天夜里,顧準被人從家中帶走。這次的罪名更加嚴重,極右。他因此成為中國唯一一個兩次被“劃右”的人。

9月,他的幼子在學校里,被摘掉了紅領巾。

07

再次劃右,對顧準的打擊是巨大的。

因為這一次,傷害波及到了他的家人。

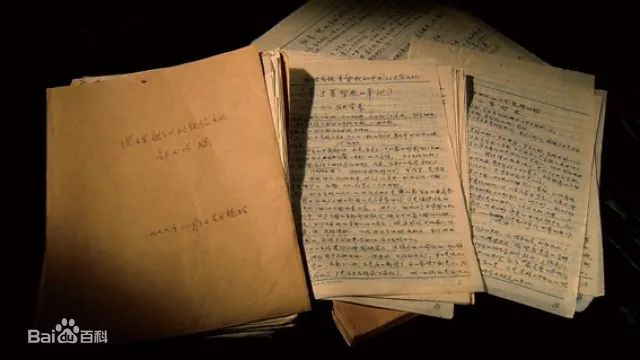

丈夫被帶走后,家中留存著一大摞“探索市場經濟和民主社會主義”的文稿,妻子汪璧誤以為是見不得人的“黑材料”,將其漚爛后扔進抽水馬桶。解放前夕,為應付國民黨追查,汪璧也曾急中生智,將紅色宣傳品及時銷毀。汪璧如法炮制,毀掉的卻是顧準多年的心血與理論成果。

這時,汪璧精神上已瀕臨崩潰。早年丈夫被劃為右派,她心頭還存留希望,此時此刻,卻完全不知道明天會是何種境況。

1966年春節,顧準從下放勞改的農村返家過節時,妻子汪璧對他說:“我們離婚吧。”

想到1957年以來我欠下這個家庭這么多債,此后不應該再害親人,忍受感情上的牽累,痛快地同意了。

——顧準日記

多年來,四面八方受敵,妻子是顧準唯一可以傾訴的人。他被撤職時,汪璧每周都給他準備一本小說,親自讀給他聽。他苦悶時,她就勸他讀書。被送到商城勞改時,顧準郁郁寡歡,接到妻子的一封信,話雖平淡,卻能令他大半夜哭出聲來。生活上最困難時,妻子還讓他用自己的錢拿去買書,用自己的工資來養活一家人…

離婚時,汪璧說:“一旦摘了帽子,還可以復婚,現在是為了保護兒女的安全。”

顧準癡癡地望著破鏡重圓之日。他每周給妻子寫信,汪璧每信必看,但從來不回。

但顧準實在是太想家人了。1967年,他偷偷跑回家,一進屋,看見妻子滿口牙脫落,嘴癟著,一臉病容,極度憔悴。汪璧一見他,厲聲大叫:“你害人害得還不夠,還要來害人?”

冬天,顧準寫信說要回家取衣服。一到家,發現衣物都放在門外。家門緊閉,敲門無人應聲。他只好把糧票從門下塞進去。

一個月后,家里終于來了一封信,里面裝著一紙聲明:與顧準斷絕父子關系!

約定“生不相見,死不相別”。聲明最后,是四個孩子的簽名。

從此以后,就連他們每月寄糧票來的字跡也看不見。我想念他們。

——顧準日記

1969年,顧準預感到妻子出事,向組織保證,她死了,瘋了,病重了,都一不影響改造,二不影響下放:“只求求你們告訴我。”

然后他才知道,妻子已經死了。

“死期、死況、遺言,一概不知”。

原來,當初幫顧準處理文稿時,資料太多了,以至于全樓的下水道都發生了堵塞。她最終被檢舉,落下罪名。重壓下,汪璧喝下消毒用的來蘇水自殺,死狀極慘。她的遺書里,只有一句話:幫反革命分子銷毀材料罪該萬死。

聽到死訊后,顧準在《息縣日記》中寫道:

我就去打飯來吃,吃了幾口飯,悲從中來,臉伏在飯盆上失聲大號…但我還是抑制住,努力要把飯吃完,我要活下去…

“此生所有歡樂場面,都是她給的”。

據駱耕漠回憶:“那時,顧準手頭拮據,卻買了一盞有兩個綠玻璃燈罩的雙頭臺燈。江明問他,為什么買兩個頭的燈?他只是沉默,不回答。后來我們才知道,他是為了紀念死去多年的汪璧,仿佛妻子仍舊坐在他的對面。”

后來,顧準看《茵夢湖》,寫一個人失去自己所愛的女人,孤獨終老。淚流滿面地看完后,他淡淡地講了四個字:“哀而不怨。”

他對妻子的哀思,從來未曾斷絕。后來下放干校,他向張純音借布票,并在日記中寫道:

借張純音布票二尺,買維尼綸混紡布三十尺…用大量素白維尼綸混紡布,枕套被里都是。這次整理起來的被服,大體可以用到我長辭人世之日。服喪從白,自古禮也…

他想悼念亡妻。可在那個政治環境下,穿不得孝服,戴不得黑紗,于是他想多買一些白布,做成白色被套、枕套,以此寄托哀思。

直到生命的最后一天,他還對弟子吳敬璉說:“我這一輩子,只愛過她一個人。”

08

妻子的死,并沒有令顧準沉淪。

他開始了自己憂憤滿懷的十年計劃,把一切精力都傾注在了尋求社會發展道路的問題上。雖然家破人亡、孑然一身,身體也被病痛折磨,但始終沒有阻止顧準思想上的探索。

一如朱學勤所言:“黑暗如磐,一燈如豆,在思想的隧道中單兵掘進。”每天早上,他揣著兩個冷饅頭到北京圖書館讀書,看遍歷史、宗教、經濟、政治各類的參考書籍,追索人類文明的腳印,為的就是找出一條后人可以走的道路。

學者劉瑜分析恐懼如何對人性進行摧殘時說:“保全生命的本能、尋求個人發展的愿望、尋找社會歸屬的渴望,使絕大多數人不得不選擇服從。最好的情況是沉默;最壞的情況,這種服從可以表現為對同類的積極迫害。”

“文革”后期,政治氣氛已經松弛下來,可許多知識分子忙著做家具、打沙發,以過小日子為人生寄托。經歷那樣一個時代后,很多人活下來,已屬不易,而顧準,還能在漫漫長夜中,保持思想的深度。

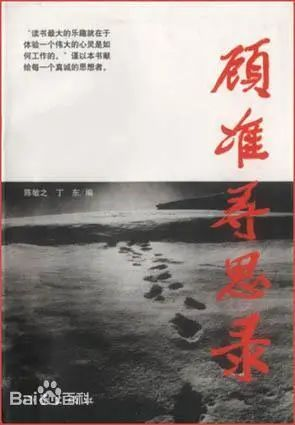

他寫下《希臘城邦制度》《從理想主義到經驗主義》。平反之后,這些文章逐漸重見天日,其中閃耀的思想之光,令所有學者都深深折服。大家對這個全靠自學而又通古博今的思考者,都投去了景仰的目光。

這目光不僅是學術上的,更大程度,是精神上的。在一個風雨如晦、萬馬齊喑的時代,旁人忙于保全自我,顧準卻還想著一個民族的未來。

所以,九十年代,余世存到舒蕪先生家聊天,舒蕪感嘆說:

文革革掉文化,大家都是人格矮化的政治難民,很少有人活出了自己,但有一個叫顧準的人了不起。他在最黑暗的年代能夠反思革命、理想主義,是一個圣徒。

后來,在一次國際學術會議上,一位外國學者問:“在六七十年代,你們有沒有稍微像樣一點的人物?”這個問題顯然存有挑釁意味,只見一位老學者起身作答:“有,有一位,那就是顧準!”

學者李慎之也感佩道:

初中國文教科書上選得有泰戈爾的一首詩,我至今還記得其中有一節說:如果你在黑暗中看不見腳下的路,就把肋骨拆下來,當作火把點燃,照著自己向前走吧!

這話曾使我幼稚的心靈震顫難已。六十年過去了,我看到了這樣的人,他就是顧準。

09

那時,顧準受到的折磨比常人更多。但顧準傲就傲在他不但有傲氣,還有一身傲骨。

“文革”初期,紅衛兵勒令他交代罪行。其他人小心翼翼把寫好的材料貼到布告欄上。唯獨顧準,在稿紙上寫了兩個大大的字:“讀史”。

貼完后,造反派將他痛打一頓,責問為何要這么寫。他說:“因為最近什么都沒干,只讀了些史書。”事后他對母親講:“打、砸、搶、抄家,這些將來都得寫進歷史。我倒要看看中國會變成什么樣,中國向何處去…”

我至今清楚地記得,在一次無端指摘他“偷奸耍猾”的“地頭批判會”上,他冒著雨點般襲來的拳頭高昂頭顱喊著:“我就是不服!”

——吳敬璉

樓肇明與顧準下過棋,曾指出過顧準的個性:“每到復盤的時候,他往往指指點點,說三道四,對我的漏著、昏著特別敏銳,我雖然贏了棋,卻終是給他不留情面地指斥訓誨一番。他明明白白下輸棋,卻像一位十足的贏家。”

顧有一本《圣經》,他看的時候,被軍宣隊參謀發現了,便訓斥他,“馬克思說過宗教是人民的鴉片,你怎么能看這樣的書?”

過了幾天,顧準拿著一本書去問這位參謀:“列寧說修正主義者‘為了一碗紅豆湯出賣了長子權’,是什么意思啊?”

參謀答不上來。

顧準說:“這個典故出自《圣經》。你沒有讀過《圣經》,那就根本讀不懂列寧。”

軍宣隊的人從此有意識地避開顧準,即使看見他在看書,也繞著走,以免尷尬。

似乎被監管的對象不是顧,而是監管者自己。不認輸,不服輸,甚至倒輸為贏,顛倒被欺凌和被侮辱的處境。這就是顧準。

——樓肇明

顧準的這些傲,總讓他像個贏家。

此外,那時為了自我保全,很多人不得不出賣別人。但顧準后來遇到一位老友時,言語鏗鏘地說:“我手上沒有沾過別人的血!”

浩劫剛剛開始時,在河南明城,外調人員要他寫材料,說明某人過去和國民黨有瓜葛。顧準說:“從來不知道這件事。”

對方聽罷,打了他一個耳光。他干脆把臉送過去。對方一連打了十幾個,終于打不下去了。

在顧準看來,除了對真理的真要固執,對做人的真,也要固執。為了捍衛人格上的真,他不畏強權,吃了不少苦頭,甚至以死抗爭。

這一身傲骨,敲起來是錚錚的響。

10

一身傲骨的顧準,在臨死之前,還是簽了“認罪書”,“承認”了自己的“罪行”。他之所以這么做,是想離開人世前,看一眼自己的孩子。

1974年,顧準因肺癌晚期病危。臨終前,他迫切盼望能見到兒女們。

11月15日,顧準立下遺囑。

為完成顧準的心愿,弟弟陳敏之多方苦勸、做工作,卻無一人來病榻前看他。

11月16日,經濟所領導派人找顧準談話,對方拿出一張認錯書:“只要你在上面簽個字,就可以馬上完成‘摘帽’手續。”

顧準說什么都不肯簽字:“我本來就沒有錯。”

對方勸:“摘了帽,子女們就會來看你了。”

聽到這句話后,顧準伸出顫抖的手,在認錯書上簽了字,當場流下眼淚。

他對駱耕漠、吳敬璉說:“這是奇恥大辱。”

早在11月9日時,弟弟陳敏之曾寫下長信給顧準兒女,顧準在信中加了一句話說:如果我臨死的話,我還是希望見見你們。一是請你們原諒(媽媽說我害人,我實在害了你們),二是祝福你們。

11月15日的遺囑中,最后一句是:

祝福我的孩子們。

可最終,子女一個都沒有來。

彌留之際,顧準告訴吳敬璉:“待機守時,總有一天要變化,發生變化時要拿得出東西。”

12月3日,顧準離開人世,年僅59歲。

多年后,吳敬璉成為了當代中國杰出經濟學家,著名市場經濟學者,中國經濟學界的泰斗,被譽為“中國經濟學界的良心”。

至今,他還記得那天的情景:那是我有生以來,第一次親眼目睹一個活生生的生命悄然而逝。

而消逝的,竟然是這樣一個疾惡如仇卻又充滿愛心、才華橫溢、光彩照人的生命,不能不使人黯然傷神…

我在回家的路上覺得那是一個冰冷的世界,顧準就像是一點點溫暖的光亮。

他走了,但他還是給我們留下了光亮。

<他拆掉肋骨,點燃了火把>

在顧去世十年后,兒女們才看到他的日記和通信。大女兒痛苦地寫道:“人生只有一個父親,我們對這樣一個父親做了些什么呢?為什么我們都有強烈的愛國心,都愿意獻身于比個人家庭大得多的目標而卻長期視為殊途?”

陳敏之流著淚說:“這是兩代人的悲劇。”