新文化運動時期,個性解放運動與女性解放密切相關,西方女權不經日本中介對中國的直接影響也通過易卜生等人的作品體現出來。尤其是挪威作家易卜生的劇作《玩偶之家》是新文化運動中引入中國的宣傳個性解放的名作,當時影響極大,直到今天,這種影響一直在持續。

1935年上海左聯影響下的“電通公司”把該劇搬上中國銀幕,拍攝了電影《娜拉》,娜拉是劇中為追求自由個性而離家出走的女主角。當時飾演娜拉的藍蘋,就是后來在1960-70年代成為旗手的江青。

在新文化運動時期,“娜拉”現象無疑體現了中國女性擺脫“男權”,即擺脫舊式家庭,擺脫父權、夫權、家長權的解放運動開始形成第一波大潮。就在此時,新文化運動也開始出現“日式自由主義走向俄式社會主義”的轉變。魯迅提出的“娜拉出走以后怎樣”的著名問題,就是對“日本式個性解放”前景的不詳之問。

魯迅并沒有加入共產黨,但作為新文化運動的左翼卻同樣由學日而轉向師俄,他也正是在新文化運動末期向左翼文化運動轉化的1923年年終提出這一問的。

實際上,在1879年易卜生出版劇本后第二年,該劇在德國演出時就遇到了對娜拉出走的排斥。在當時西方社會相對還很保守的風氣下,德國演員與經紀人認為這個“破壞家庭”的結局無法接受,迫使易卜生改寫了個娜拉抗爭后又因不舍孩子而回來的結尾。但易卜生對此痛心疾首,后來就拒絕妥協,而該劇終于以“出走”的結局成名,易卜生以后再也沒有遇到“娜拉出走以后怎樣 ”的問題。

”的問題。

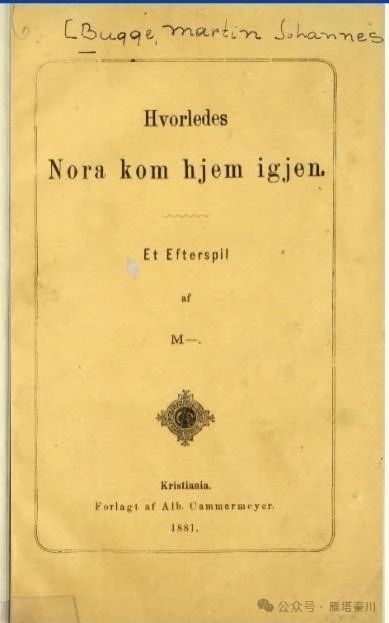

《娜拉回家》

然而40多年后在中國,魯迅又提“娜拉出走以后怎樣”之問,卻不是出于保守。恰恰相反,他是比易卜生更激進地把娜拉拉進了一個“社會革命”的宏大敘事中。魯迅敏銳地覺得這是中國的一個嚴重問題。他認為在當時中國的條件下,出走后的娜拉多半只有兩個結局:或者在資本主義的花花世界中“墮落”,或者碰壁后遍體鱗傷“重返家庭”,即重歸傳統父權制家庭。

在魯迅看來,這兩個結局都很不妙。魯迅認為,這是由于社會經濟不平等造成的。而這種不平等,既來自傳統父權,更來自資本主義腐朽世界的疊加。所以他明確地說:“如果經濟制度竟改革了”,那關于娜拉出走之后的擔憂就“當然完全是廢話”了。

今天看了這段話令人感慨:時隔一個世紀,如今不少人提到保障女權的障礙時,還是講“父權制與資本主義”,難道就沒有這兩者之外的障礙,甚至比這兩者更可怕的障礙嗎?

而魯迅應該是從女權角度批判這兩個障礙的前輩了。顯然,魯迅的結論是:為了避免在資本主義市井中“墮落”和走出了“家父長制”后又被迫“回來”,出走以后的娜拉應該投身于變革經濟社會制度的事業,亦即投身于“社會革命”。

自此以后,中國婦女問題論戰幾度爆發,似乎都是圍繞魯迅指出的“娜拉出走以后”三種前途,即在市井中“墮落”、碰壁后“回來”,和“投身社會(國家)革命”三者間展開的,交鋒的各方發表了40多篇文章。

1930年代初,林語堂鑒于當時中國市井的庸俗和政壇的險惡,提出“我國女子最好的歸宿還是婚嫁”“女性的一切權利之中,最大的一項便是做母親。”而相比市井,他尤其厭惡當時的政壇,認為“在政治上最出風頭的女性,最是壞蛋,但她們不足以代表新女性”。結果招來一陣輿論批判。

近十年后,正值抗戰時期,著名自由主義者儲安平當時的夫人端木露西寫了《蔚藍中的一點黯澹》,主張婦女可以回家做“賢妻良母”。她認為,“一個女子為了她自身的幸福”除了從事各種職業外,“似乎也有權利要求享受一個幸福的家庭”。“在小我的家庭里,安于治理一個家庭”也可以成為自由女性的選擇。

《蔚藍中的一點黯淡》

與林語堂不同的是,端木露西不僅自己是女性,而且還是一位五四新文化精神熏陶下的典型“娜拉”。作為富家美女學霸的她,當年看上了窮學生才子儲安平,不顧家庭反對,兩人“私奔”赴英留學多年。英語流利的她一直是位個性很強的職業女性,而非傳統家庭主婦。

她雖然對市井與政壇也都不滿,但不同于林語堂的尤厭政治,她抨擊的矛頭更多地其實是針對市井:她認為當時的職場中女性多成為“皇后”、“花瓶”、“摩登女郎”,她們“生命無性格,生活無目的,生存無理想”。

端木露西因此認為婦女運動沒有“貫徹它的全部的使命”,指出婦女運動的使命應該是女性思想意識上的獨立。沒有獨立意志,即便走出家庭自己謀生,也仍然是“‘生’之魔鬼的奴隸。”而有了獨立意志,即便在家做賢妻良母,也同樣可以“有嚴肅的人生態度,勇于負責的服務精神,將教育與生命永遠聯系在一起,從智慧中獲取更美麗更勇敢的人生觀;明了追求人生,創造人生,而不作‘生’之魔鬼的奴隸。”

端木露西與儲安平

因此,今日有研究者也把端木露西歸入“著名女權主義者”之列。然而在當時,她的這番話卻被罵為反對婦女解放的“新賢妻良母主義”。尤其耐人尋味的是,在對端木露西的大批判中,當年著名的五四青年、此時身在大后方的周翔宇(恩來)、鄧文淑(穎超)夫婦,都撰文參加了論戰。

鄧首先出面抨擊端木的“婦女回家”論。但有趣的是:她的抨擊并不是從個性解放角度、而卻是從赤裸裸的國家主義角度來進行的。鄧嚴厲批評端木露西的“小家庭主義”,斥責“小家庭主義正是個人自私主義和享樂主義最好的反映。”

盡管端木文章的主要矛頭是針對市井的“花瓶”、“摩登女郎”,而非針對鄧那樣的女革命家,但鄧并沒有為“摩登女郎”辯護,反倒指責端木與摩登女郎們一樣“個人自私”,而不愿獻身于“國家”。她在號召中國婦女擺脫家庭,“做國家的良母,民族的賢妻”之余,甚至激烈到指責端木的“小我家庭”論有漢奸之嫌:“端木先生又恰當此(抗戰)時,發表大文,……以松懈抗戰的動員,完全離開抗戰的利益,違反‘國家至上’,‘民族至上’……的原則,客觀上,亦正和敵奸玩弄奴役婦女的辦法,起了應聲。”

這頂帽子實在大得可怕!如果說林語堂批評“政治上最出風頭”的女性,鄧的反感尚可理解。端木并沒有反對女革命家,更沒有說女性不該參加抗戰,只是表示與其在庸俗的職場上做“花瓶”、“皇后”,還不如選擇做人格獨立的“賢妻良母”,這怎么就有了漢奸的嫌疑呢?端木說女性除從事各種工作外“似乎也有權利要求享受一個幸福的家庭”,她并沒有說女性只有這一個權利,女性可以“回家”也不是必須回家,這怎么就否定了婦女解放?難道鄧的意思是女性絕對沒有權利“享受一個幸福的家庭”,絕對不準“回家”?

林語堂

端木的可以“回家”建基于自由選擇,并沒有要女性變成家庭的工具、丈夫的工具之意——鄧文淑不是指責她奉獻自我于家庭,而是指責她“個人自私”,其實恰恰反證了這一點。但鄧文的所謂“國家至上”、“民族至上”,“國家的良母,民族的賢妻”,要求女性做“國家”的工具之意卻躍然紙上。這難道就是所謂的婦女解放?

平心而論,在當時的戰爭氛圍下,把女性支持抗戰與婦女解放相聯系并不錯。但是抗戰對于婦女解放的意義,難道不正在于通過打破外敵的奴役而推動國人人權的進步、包括女性個人權利的進步嗎?

五四時代的個性解放及婦女解放論者,尤其是其激進派,包括那時的魯迅和鄧文淑等人,除了號召走出家庭,他們還是當時的反對派,那時的個性解放反而有點接近無政府主義的性自由傾向,并不會提出“國家至上”、乃至不做小家庭的母、妻而要做國母族妻這類怪論。

但是另一方面,那時的“大共同體崇拜”雖然沒有“國家崇拜”的形式,卻仍然以“人民”崇拜、“組織”崇拜和“世界革命”崇拜的形式發展著。魯迅那種娜拉出走以后要避免“墮落”與“回來”,就只有獻身于“社會革命”的說法,就隱含著個人權利不能為小共同體所犧牲,卻應該為大共同體而犧牲的推論。

抗戰中由于國共合作,ZG一度不再以反對派自居,“人民至上”就一度與國民黨的“國家至上”口號合一,作為一種大共同體本位的女性觀,鄧的“國母族妻論”也由此應時而推出。

但是不久國共摩擦加劇,“國家至上”再度成為國民黨要求于共產黨的口號,指責ZG不肯放棄黨派利益而服從“國家”。這時周大概覺得夫人這種附和“國家至上”的怪異提法會有副作用,于是兩年以后,周親自出馬,署名發文再批端木露西時,又以“母職”論取代了“國母族妻”論。

周此時認為“母職”高于“妻職”,而且“婦女于盡母職的時候,少做一點其他的事業,不僅是許可的,而(且)是分工的必需。”他主張“以尊重母職,提倡母職為中心的新觀念,來代替‘賢妻良母’的舊觀念”。

“國母族妻”論雖然暫時不提了,大共同體本位的女性觀卻并沒有消除,而且隨著江山易主,執政后的要求擺脫家庭的娜拉無條件服從“國家至上”做服從命令“公家人”的傾向,卻變得更加強烈了。

*鄧穎超:《關于<蔚藍中一點黯澹>的批判》,《新華日報》副刊《婦女之路》第七期,1940年8月12日

*周恩來:《論“賢妻良母”與母職》,見中華全國婦女聯合會婦女運動歷史研究所編《中國婦女運動歷史資料(1937-1945)》,中國婦女出版社1991年