作者:張宏杰

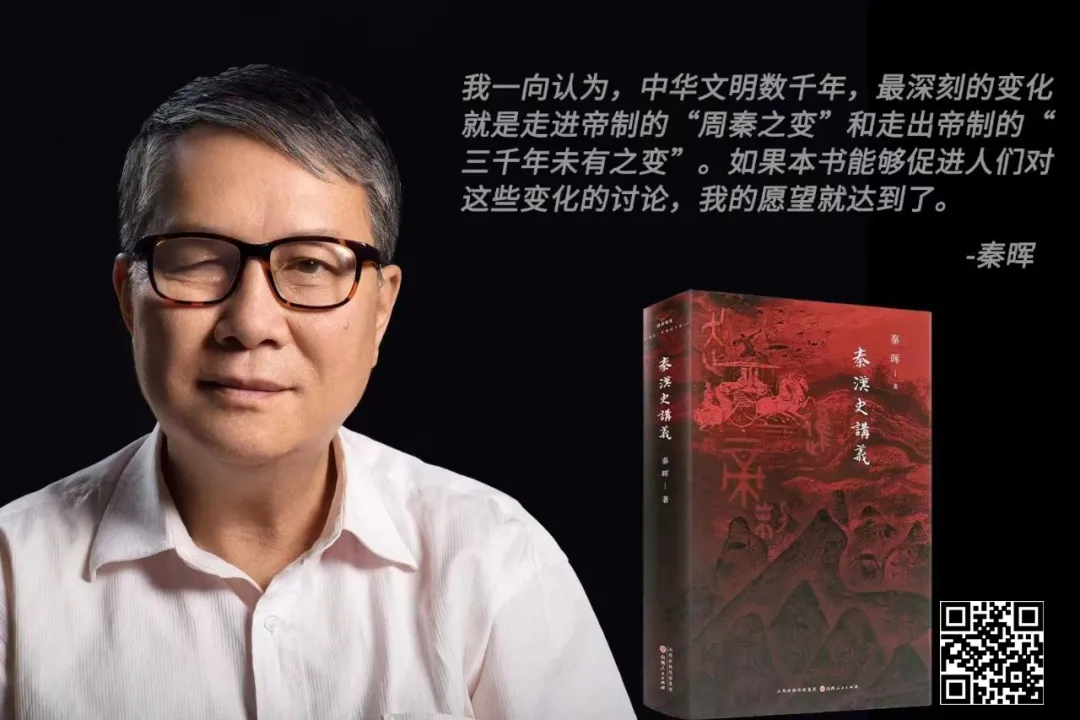

秦暉老師是我最喜歡的學者,甚至可以去掉“之一”兩字。我很早以前就讀過他的一本書:《問題與主義》。這本書像一把錘子,敲碎了我頭腦中的很多“常識”與“定勢”。

從這本書開始,我又陸陸續續看了秦暉的其他作品,包括他當時在報紙上發表的一些長文,我頭腦中原本的知識結構受到巨大沖擊。讀罷這些東西,秦暉在我心目中的印象是個頗有幾分英雄氣的人。或者說,他就是《皇帝的新衣》里的那個孩子,只有他有足夠的清澈和“天真”說出石破天驚的話。

2012年,我成了他招的第一個博士后。

余雖不敏,然而非常幸運,我的幾位老師,比如正式師從的葛劍雄老師、秦暉老師以及沒有正式列入其門墻卻對我提攜有加的戴逸先生,都是第一流的人物。

不過他們個性各不相同。戴逸先生是謙和的長者,清澈善良,一團春風和氣,真是所謂的“老輩典型”。葛劍雄老師不但學問淵深,處理實際問題也如庖丁解牛,總能既保持自己的原則,又能找到最好的解決角度。

而秦暉老師與上兩位截然不同。

從80年代“穿越”過來的人

秦暉老師是一個從80年代“穿越”過來的人。為人處世、待人接物,完整地保留著80年代的習慣。

朋友帶我到秦老師家拜訪,帶了一盒茶葉做“伴手禮”,這是今天的社交慣例。沒想到秦老師一見面就說:“我從不收任何禮物。”然后轉過身來對我說,“我們既然有師生合作關系,你更不要給我帶任何禮物,我們之間的關系保持得純粹一點好。”我當然只好唯唯。

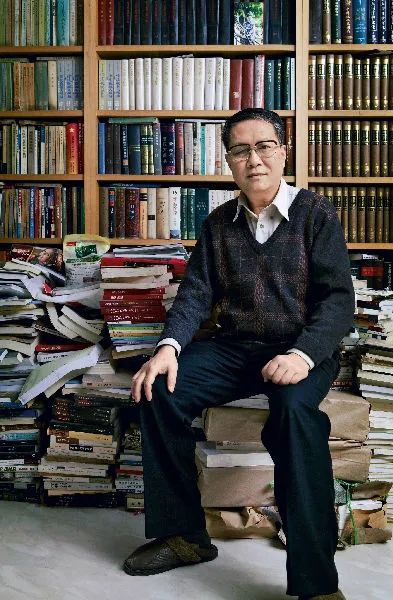

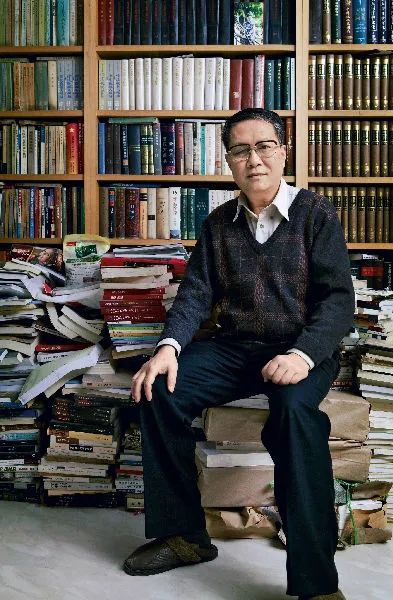

進了秦老師藍旗營小區的家,更是如同穿越回了過去:裝修是幾十年前的,不但風格完全落伍,而且多處已經斑駁。室內別無他物,到處都是書,從書架上溢到四處,沙發上,地板上,茶幾上,到處是高高低低的一摞摞的書。

事實上,以前只是讀過秦老師的書,并不了解秦老師這個人。到北京后和朋友聊天,才知道秦暉老師和一般大學教授頗有些不同:他80年代末以來沒有申請過任何課題和項目,甚至書出得也很少。

他做了近二十年的資深教授,成就眾所周知,但是安于教授中的三級,甚至很長時間里沒有資格帶博士,他也毫不在意。這些在很多人看來是值得為之呼天搶地的天大的事,對他來講,只是些懶得說的雞毛蒜皮。幾十年來他按照自己的思路和興趣做研究,毫不為其他因素所動。

秦暉老師待人接物有一個特點,沒有一句客套話。紀錄片制片人夏駿和我聊起,他與秦老師以前見過,有一次開會遇到,他敘了幾句舊,秦暉老師卻一句也不接,一開口就談學術。他總結說,秦老師“只有學術思維,沒有人際思維”。

我記得我們第二次見面,他問我出站后怎么打算,我說如果可能的話,會在北京找個學術機構或者大學落腳吧。他馬上表現出緊張的神色,憂心忡忡地說:“哎呀,這可是個麻煩。”

秦老師這么聊天,我一時不知道怎么接。

蹭課學生爆滿的人氣老師

做博士后,甚至讀博士,都要幫導師打工干活兒,這似乎已經是中國社會的一個“常識”。因此很多博士、博士后公然呼導師為“老板”。

但是秦老師一開始就開宗明義:“我不需要你幫我做任何事。我對你只有一條要求,來聽聽我的課就可以了。畢竟師生一場,這樣你可以多一點對我的了解。”

這其實不必他要求,我正求之不得。讀書和聽課不同,書寫得好,課不見得講得好,秦老師口才之雄辯卻是有名的,聽他講課,是一種享受。在復旦讀博的時候,我就聽過一次秦老師的講座,座無虛席,所有能站人的地方都站滿了。

整個講座沒有一句廢話,直揭問題,深入要害,令我印象極為深刻。因此雖然住得離學校很遠,但是有整整一個學期,我一周兩次,每次坐地鐵一個多小時,去聽他講課。

第一堂課,我對秦老師的一身打扮印象很深刻:一身黑衣黑褲,斜挎著一個黑挎包。雙手插兜,在講臺上隨意地走來走去。聲音很大,中氣十足。秦暉老師不是美男子,五官平常,一目已眇,但是在講臺上,他有一股帥氣。

而且秦老師講課,你沒法分神。因為他從頭到尾,沒有廢話,完全是干貨,讓你一句也舍不得漏掉。

在我的學生生涯中,遇到過兩個對三尺講臺最敬重的老師,一個是復旦的姚大力老師,一個是清華的秦暉老師。他們的共同特點,是學術水平高,準備又極為認真,課程內容極度爛熟于心,思維的邏輯性強,這堂課結尾的一句,下一堂能準確地接上。無論如何旁征博引,都不離主題。

但這并不是說秦老師的課講得枯燥。他在課堂上非常放松,雖然課件做得很認真,但是基本上不用看,也并不完全按照課件的順序講。隨手抻出一個話題,就可以娓娓不斷,引人入勝。也經常會逸出課程主線“信口開河”,想到哪講到哪,但是這些“離題發揮”的部分,往往都更為精彩。

能做到這一點,是因為他發自內心地對學生對講臺尊重。

賀雄飛曾寫文章回憶說,有一天,他和秦暉老師等人去拜訪李慎之先生,“談至高興處,秦先生突然說:‘我今晚七點還要給研究生上課,其時已六點了。’于是急急忙往回趕……緊急跳下車去,連招呼也來不及打,就以百米沖刺的速度往校園里沖(清華的校園可是有幾路公共汽車的呀)。望著這個清瘦的背影,我禁不住淚眼模糊,多好的先生啊”。

并不是所有老師都能做到這樣。有些老師只喜歡上討論課,主要由學生來發言,自己只是回答一下問題。有些老師講課準備毫不用心,內容混亂敷衍,聽得痛苦乏味。甚至有的老師,臨時有事取消講課,卻不提前通知,等學生都坐滿了才一個電話過來。

即使是我自己,用私心去衡量,也感覺上課是一件低效率的浪費精力的事:你花那么多時間和精力去準備、去講課,其結果也不過是幾十人能夠聽到。如果寫成書,讀者是幾萬幾十萬人,效率顯然不可同日而語。

但是秦暉老師卻愿意慷慨地把他的時間和精力貢獻給講臺,因此他的課,幾乎堂堂爆滿,去得晚一點,就沒了座位。如果是小教室,過道里總是加滿了椅子,坐滿了蹭課的人。

秦暉老師顯然也很享受講課,講到逸興遄飛處,有時甚至會根據內容唱上一段,唱一段現在已經不為人知的老曲子,或者一些地方的民歌。

可惜他今天已經準確地“到點退休”,離開正式的三尺講臺了。我發自內心地為清華的學生感到惋惜。

“天上地下無所不通”

秦老師是一個“天上地下無所不通”的人。他和葛劍雄老師有一個共同的特點,那就是吃飯時自始至終滔滔不絕,而且更關鍵的是無論聊起什么,都非常精彩。特別是在地理方面,秦暉老師的知識令人驚訝。

有一次吃飯,不知怎么聊到臺灣,秦老師就開始為我們介紹臺灣地區歷代政區演變,怎么樣從三省兩省到一省,具體到每一個小島的歷史,如數家珍。

其中一個同學是廣東人,做的是“大逃港”研究,秦老師又向他介紹廣東哪個鎮哪個地區逃港的人多,這個同學雖然已經看了幾年資料,對這些以前從無所知。講到秦老師的老家廣西,他聊起客家的源流、壯族民族內部的劃分、土家族的劃分,無不講得清清楚楚。

后來我看過幾篇關于秦老師的回憶文章,這些與他相熟的作者無不驚訝于秦老師的地理知識。他在飯局上遇到內蒙古人給人家講內蒙古,遇到東北人給人家講東北,遇到法國人給人家講法國,遇到南非人給人家講南非,不但都能讓這些本地人本國人聽得津津有味,而且還能保證很多東西都是他們以前不知道的。

當年他在蘭州大學和氣象專業的研究生住在一起,“他比那些當了多年氣象填圖員的人更加熟知中國的兩千個縣市,因此震倒了一票人”,“一次受邀去法國,還沒踏上那個他老人家一次都沒去的地方,接待人員就發現,原來他對那個地方,比自己還熟悉”。

地理如此熟悉,一個是因為秦老師自幼有一個愛好,喜歡看地圖。他說他小時候三四歲還不太認字的時候就迷上了看地圖。另一個是他記憶力驚人,過目不忘。因此每每說起某個地方,他腦子里都會呈現出一幅“活地圖”。

和地理方面的廣博相似,在學術上,秦老師也是一個涉獵面非常廣,“天上地下”“古今中外”無不研究的人。我們把他在陜西師范大學、清華大學先后開設過的課程羅列一下就一目了然了:

西方近現代史思想史專題、中國古代史(秦漢史)、中國經濟史、古典商品經濟、計量史學概論、明清關中農村經濟與社會、封建社會形態學、農民社會現代化(中、西、俄之比較)、明清史、農民學與中國傳統社會、中國社會史專題……

從這個課程目錄,我們就能看出,秦老師是一個把古今中外打通了的人。

說“古”,他的一個研究重點是“周秦之變”,對先秦思想史、秦漢簡牘有非常深入的研究。

說“今”,商品經濟、市場理性、國企改革、證券私有化都是他的研究對象,而且出版了多本專著。

說“中外”,他多年思考的一個重點是現代化問題的中外歷史比較,長期致力于研究俄羅斯、東歐和現代南非。

說“粗”,他對整個中國通史和西方思想史有自己獨特的脈絡梳理和鳥瞰式把握。

說“細”,他在某些地域史(比如關中、云南等)領域,在秦漢地方治理結構方面,研究得非常細致深入。

之所以能把這么多學術領域打通,是因為他有真正的學術興趣,有真正的問題意識。所以才能從根本上撥亂反正。他的“通”,是建立在“真問題”的基礎上,一旦找到了根本,很多問題都如庖丁解牛,迎刃而解。

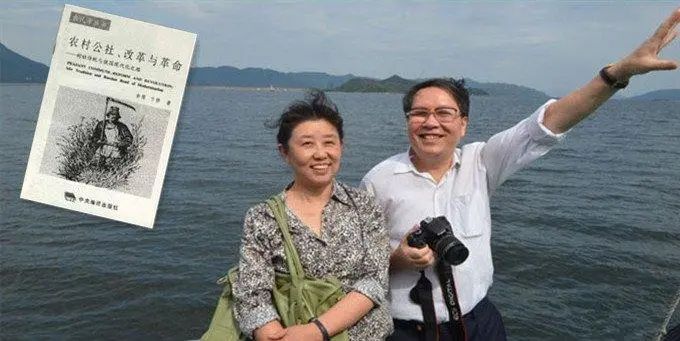

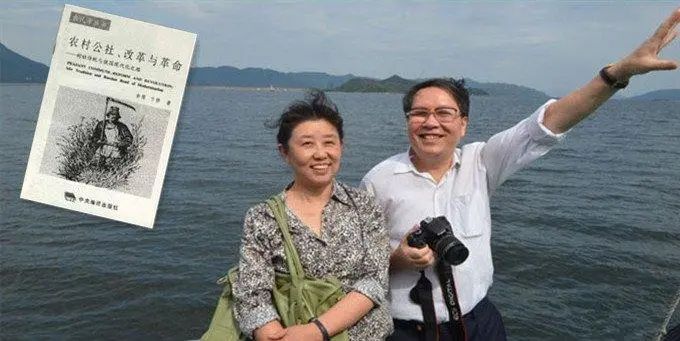

最讓人羨慕的學者伉儷

秦暉老師主觀上并沒有想要給自己罩上一個“百科全書式學者”的光環。我認為他是一路追隨著自己學術興趣,由此及彼,不知不覺間做了這樣一番知識的壯游。

秦老師曾經在課堂上說:“做學問一定要有趣,我從來也不相信什么學海無涯苦作舟。另一個是要有強烈的激情,有強烈的問題意識。這樣的話讀書才是一件快樂的事。”

他的女兒秦蓓蓓在《秦老爹的書事》一文中說,他好幾次因為看書看得入神,下班鈴聲沒聽到,被鎖在圖書館、資料室。他看書的范圍十分廣泛,可以說只要和知識沾邊的他都有興趣。除了歷史類,與此沾邊的考古、古文字、古生物、宗教、地理、自然、水利、兵器……他無一不感興趣。他的知識非常“雜”,“雜”到喜歡“唱國歌”,能唱出五六十個國家的國歌。

明代大儒王陽明的一個傳奇是結婚當天忘了入洞房,秦暉老師雖然沒有這么夸張,也相去不遠:照結婚照的當天忘了去照相館。

當時他與金雁老師約好了到上海去照一張當時流行的上色的婚紗彩照,因為他在上海圖書館看書太投入,忘了這碼事兒,害得金雁老師做好了頭、化了妝,孤坐在照相館里一直等到下班。

他們成家時唯一的“資產”,是兩人合在一起的14大紙箱的書。

如果你只認識秦暉老師,你肯定會擔心這樣一個簡直是生活在世界之外的人如何生存。不過如果你見到了他的夫人金雁老師,就會釋然了。

秦暉、金雁兩位老師是我見過的學術界最讓人羨慕的學者伉儷,兩人都才華橫溢,更為罕見的是,金雁老師不光在學術上與秦暉老師相互交集,相互補充,在生活中她又一個是利落爽快的人,處理實際生活問題的能力應該遠強于秦老師。

因此秦老師可以對很多事情不感興趣。他可以不關心房價,不考慮課題,不需要經費,不操心柴米油鹽。秦暉老師的全部時間,差不多都投入到學問上,興致勃勃、全神貫注。因此,他的生活就是學術,他的學術就是生活。

他的女兒說:“秦老爹有隨手記卡片的習慣,經常是隨便抓住什么紙頭就寫下一些想法,家里的一些廢紙爛屑上可能都留有他的‘靈感’,于是他有個規定:片紙不丟!不能打掃他的桌子,誰若膽敢清理他桌上的東西,勢必迎來一頓咆哮。”

這些卡片后來匯集成了《田園詩與狂想曲:關中模式與前近代社會的再認識》《傳統十論:本土社會的制度、文化與其變革》《十年滄桑 : 東歐諸國的經濟社會轉軌與思想變遷》《南非的啟示:曼德拉傳、從南非看中國、新南非十九年》等十幾本影響很大的著作。其實除了這些已經出版的作品,金雁老師說,秦老師還有很多“半部書”。

這些半部書都是因為各種原因研究興趣轉移的結果,“至少有半部《孫可望評傳》、半部《古代社會形態學》、半部《大西軍治滇》,不知道什么時候完工,或者永遠也不會完工了”。

這些成品和半成品都來自讀萬卷書,行萬里路,來自廣泛的閱讀和一刻不停地思考。

時代潮流中的“石頭”

做了一屆秦老師的博士后,我從秦老師身上領悟到的東西,不光是學問本身,還有做學問的方法。

秦暉老師雖然在學術問題上經常打假,有金剛怒目的一面,但是在為人上,其實是非常寬和的,無論和他提到任何其他學者,他從沒有譏評之語,總是能持平地指出其長處。對于一些人的違心之語,他也能表示理解。

他有一句名言:“高調再高,茍能律己,慎勿律人,高亦無害。低調再低,不逾底線,若能持守,低又何妨。”他自己正是這樣做的。

他對學生的要求,也是“有經有權”。開學第一節課快下課的時候,他總要談一下他的課堂要求:“我并不要求你們必須都來聽課,你們是自由的,不來也可以。我不會因為你們不來就給你們不及格。但是,如果你不來聽課,但結束時又想得高分,這對總來聽課的同學顯然也是不公平的。所以我還是會進行幾次必要的考勤。”

有人認為秦老師的研究有著強烈的個人風格,甚至批評他有某些學術偏見。秦老師則曾這樣向我們辨析如何避免學術上的偏見和偏好:

先入為主,學術偏好,對所有人來說可能都無法避免。因為一開始做學問時是一張白紙,這是純粹理想狀態,也是從來沒有的事。

但是,不能避免和不想避免,是兩回事。任何人都可能有偏見,但是重要的是你能自動審視這種偏見,警惕這種偏見。

與此同時,如果有學術上的自由,整體上說這種偏見也不構成問題。因為關于知識生產的過程,本來就有一種說法,叫“片面的深刻性”。只要你很深入,在這個方向上有推進,就已經相當不錯了。學術領域沒有上帝,也沒有完人。好在一個正常的學術世界里,如果有偏見,自有人來糾偏。

就如同在一個森林中,本來就會有喬木有灌木有小草,有猛禽也有松鼠,有所謂的“香花”也有所謂的“毒草”,自然形成一個平衡的生態系統。它們相互補充,每一個都是“偏”的,放到一起,就全了。

在這個世界越來越快的流動和變化之中,我經常慶幸在人生路上遇到了像秦暉老師、葛劍雄老師、戴逸老師這樣的人。他們是時代潮流中的“石頭”,“江流石不轉”,走得遠了,回望一下他們,可以重新校正自己的經緯度。

Read/Edit >

”的問題。

”的問題。